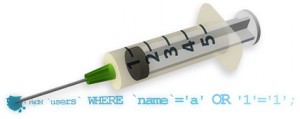

Los ataques de SQL-i siguen con nosotros. Por ejemplo, hace unos días un hacker hizo uso de esta técnica para obtener los contratos entre la compañía CEIEC y el Ministerio de Defensa chino.

Los ataques de SQL-i siguen con nosotros. Por ejemplo, hace unos días un hacker hizo uso de esta técnica para obtener los contratos entre la compañía CEIEC y el Ministerio de Defensa chino.

Debido a su criticidad y efectividad, el peligro que suponen los ataques de Inyección de Código SQL ha ido creciendo frente a otro tipo de amenazas hasta situarse como la principal amenaza para las aplicaciones Web (en lucha encarnizada con los ataques Cross-Site Scriptings XSS).

El rápido crecimiento de la oferta de servicios a través de Internet ha generado un amplio abanico de aplicaciones que, en su mayoría, utilizan bases de datos para almacenar y proporcionar la información.

El riesgo inherente en este tipo de aplicaciones es que durante la entrada de datos por parte del usuario,se manipule la consulta legítima a la base de datos y se genere otro código manipulado, permitiendo acceder a información de la base de datos o eludir la autenticación. Pero como la mayoría de ustedes ya saben que son los SQL-i, vamos a pasar a lo que interesa: nuevas técnicas para prevenirlos.

Basándome en un paper que leí el otro día, voy a exponer algunas de las técnicas que están siendo objeto de estudio por parte de diversos investigadores y desarrolladores para defenderse de los temidos ataques SQL-i:

.

.